Carthage, la Rome d’Afrique

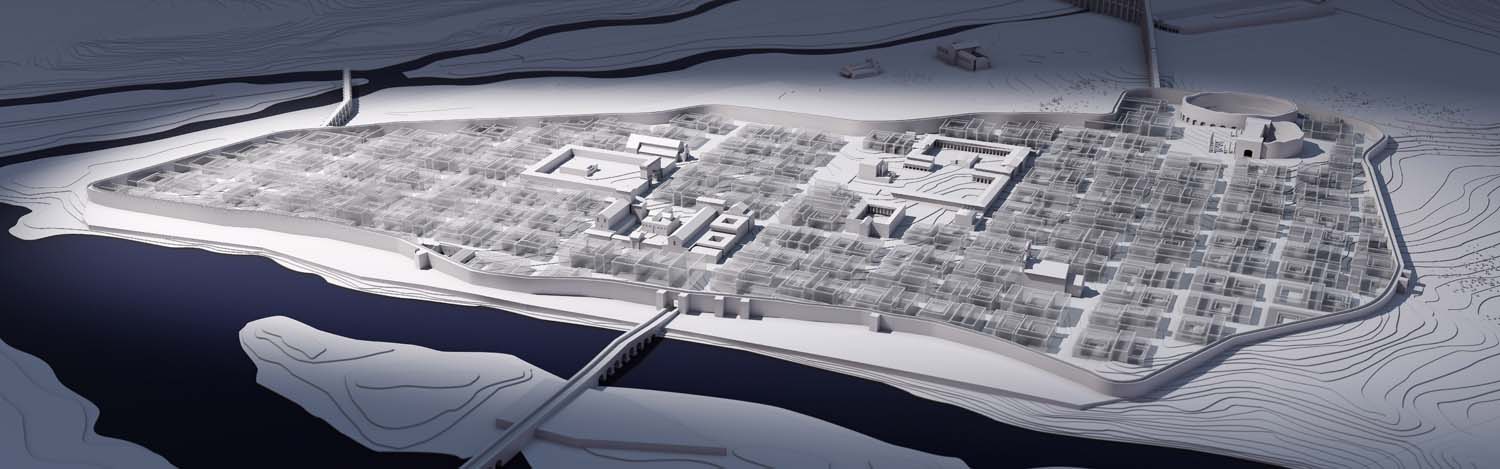

Depuis l’établissement du diocèse d’Afrique en 314, Carthage est restée non seulement la capitale de la province d’Africa proconsularis, mais aussi le siège du vicaire d’Afrique. Selon Salvianus de Marseille, Carthage occupait au Ve siècle dans l’Afrique du Nord romaine tardive une position équivalente à celle de Rome. Elle avait réussi à maintenir son rang depuis le Ier siècle de notre ère, lorsque le premier « boom de la construction » renforça le « gigantisme carthaginois » : le forum de la colline de Byrsa aurait été une fois et demie plus grand que les forums de César et d’Auguste réunis ! Carthage s’étendait sur un territoire de plus de 300 hectares, plus de 80 agglomérations et villages environnants en dépendaient fiscalement, et c’est la puissance économique de cet arrière-pays qui permit l’intégration du « clan des Africains » dans les réseaux commerciaux de l’Empire romain et, à partir de 533, de ceux de l’Empire byzantin. La silhouette de la ville avec ses temples, les impressionnants thermes d’Antonin le Pieux, le théâtre et l’odéon au nord-est, l’amphithéâtre et le cirque au sud-ouest, se modifie lentement avec la construction au IVe siècle des premières basiliques chrétiennes au nord (Megara), connues sous leurs noms de lieux modernes tels que Mcidfa, Sainte Monique et Damous el Karita. Bien que l’époque de Tertullien, de saint Cyprien et de saint Augustin soit révolue, Carthage était considérée comme la capitale du christianisme en Afrique en raison de ces églises uniques, ainsi que de ses martyrs locaux, de ses évêques influents et de ses théologiens. Carthage semble avoir compté 24 églises, construites entre le 4e et le 6e siècle. Bien qu’elle ait été dotée d’une muraille au début du Ve siècle, celle-ci n’a pu protéger la ville ni contre les Vandales, qui l’ont conquise en 439, ni contre les Byzantins. Après sa conquête finale en 698, elle est devenue insignifiante ; pour des raisons stratégiques, ses fonctions centrales ont été transférées à Tunis et à Kairouan.

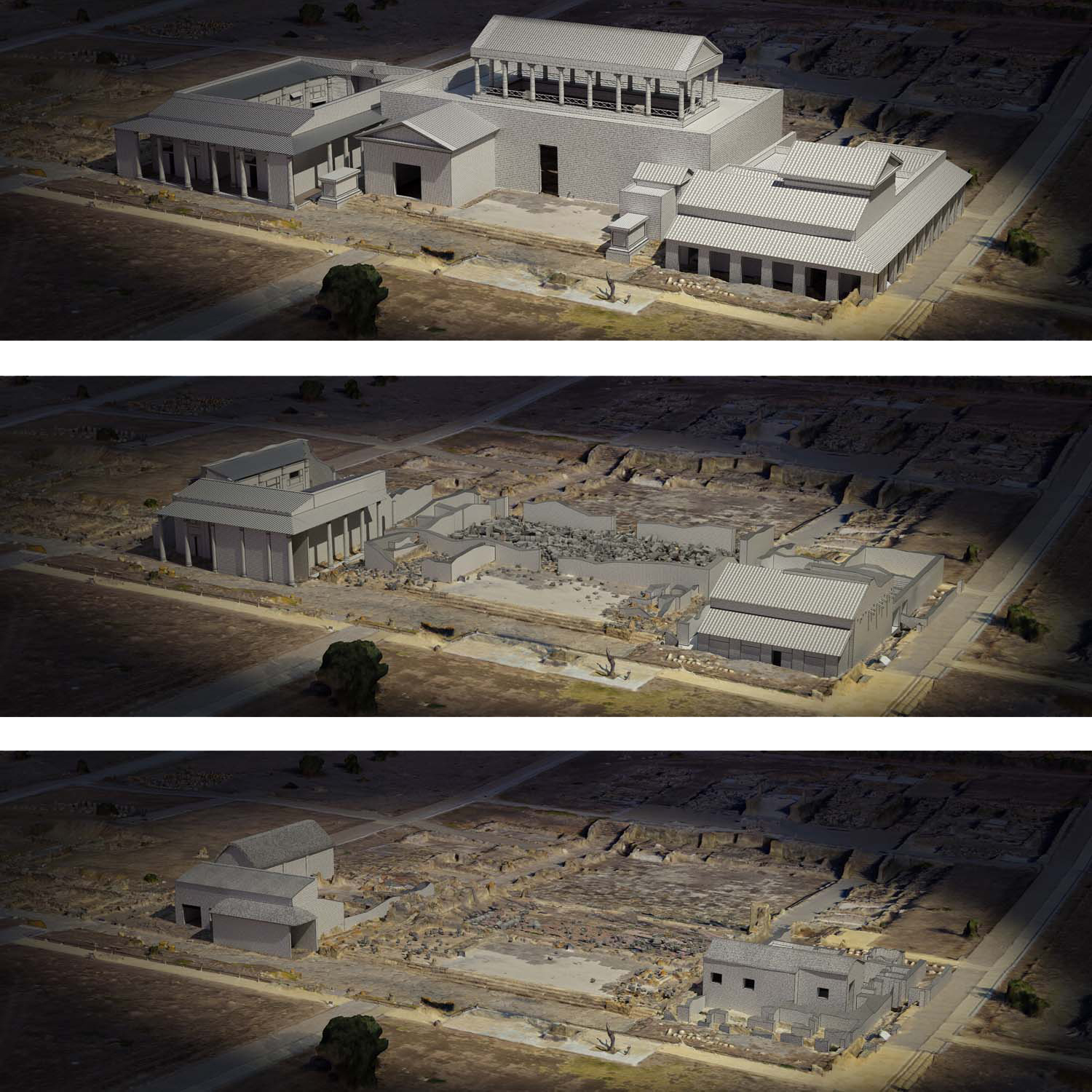

La modélisation de Carthage représentait un défi similaire à celle de la capitale hispanique, Mérida. Couverte par une agglomération moderne, la ville antique, malgré ses dimensions trois fois supérieures à celles de Mérida, n’est que faiblement connue. Les édifices fouillés ont été replacés sur la grille urbaine traditionnellement admise par la communauté des chercheurs. Ainsi, les principaux monuments, les limites de l’extension, le plan des grandes artères et des voies d’accès ont permis d’esquisser l’image du paysage urbain dont le détail continue de nous échapper. Les mêmes principes méthodologiques que pour la représentation de Mérida ont alors été adoptés (sélection scientifique des édifices représentés, modélisation simplifiée des volumes, transparence des espaces non fouillés, …).

La modélisation de la ville de Carthage au Ve s. reste une ébauche qui se précisera au rythme des prochaines découvertes. Certains édifices comme la muraille ou le forum ne sont à ce jour connus qu’imparfaitement. La représentation des périphéries extra-muros représentait une autre difficulté. En dehors des basiliques chrétiennes bien connues, cet espace devait accueillir d’autres activités et d’importantes nécropoles. Seules les nécropoles connues ont été représentées schématiquement.

Bibliographie indicative

Miles, Richard, Greenslade, Simon (éd.) (2020), The Bir Messaouda Basilica. Pilgrimage and the Transformation of an Urban Landscape in Sixth Century AD Carthage, Oxford/Philadelphia, Oxbow Books.

Panzram, Sabine (2016), « Ille ecclesiae fundamentum et hic sapiens architectus – Die Erschaffung des Papsttums », Historia, 65, pp. 73–107.

Lire en ligne

Bockmann, Ralf (2013), Capital continuous. A Study of Vandal Carthage and Central North Africa from an Archaeological Perspective, Wiesbaden, Reichert, coll. « Spätantike – Frühes Christentum – Byzanz. Kunst im ersten Jahrtausend. Reihe B: Studien und Perspektiven » (37).

Ennabli, Liliane (1997), Carthage, une métropole chrétienne du ive à la fin du viie siècle, Paris, CNRS.

Lire en ligne